قراءة في الشق الأخير من كتاب علامات فلسفية: دولوز، هايدجر ، فوكو، لفضيلة الدكتور ” محمد مزيان”

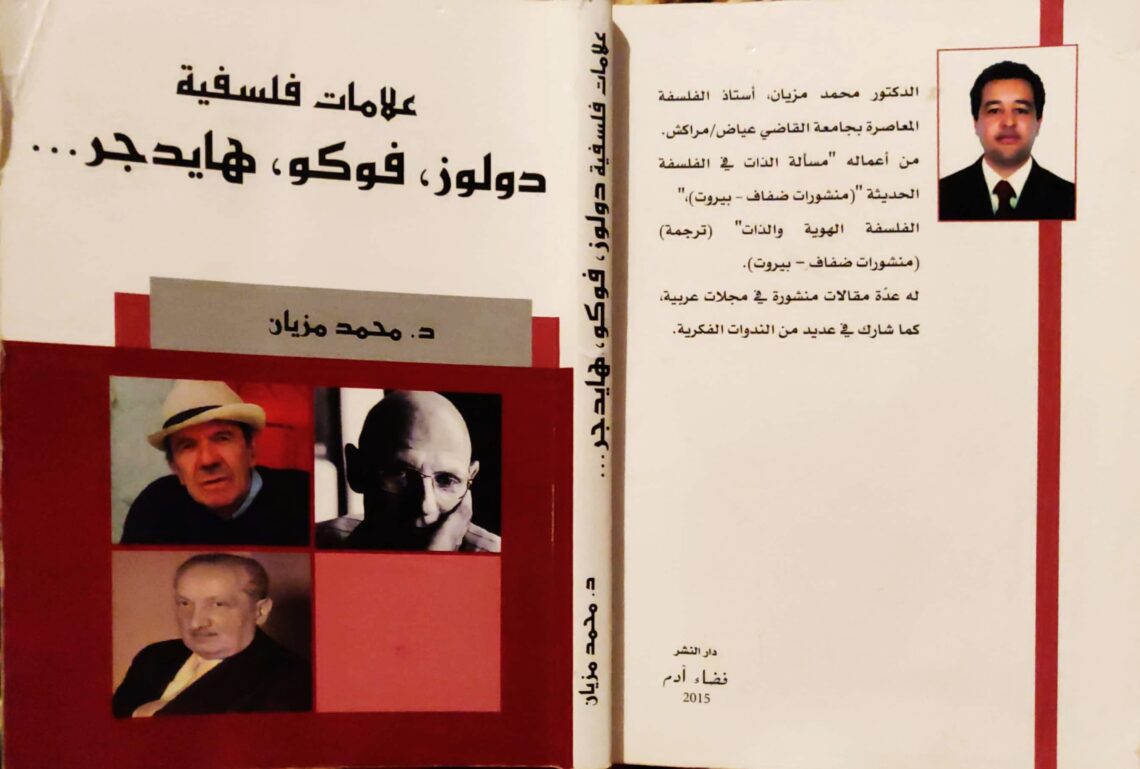

يقع كتاب ”علامات فلسفية: دولوز، فوكو، هايدجر” للدكتور ‘ محمد مزيان ‘، الصادر عن المطبعة الورقية الوطنية بمراكش– دار النشر: فضاء آدم (2015)، في 167 صفحة، ويضم تقديماً وأربعة مواد، ونحن لا نود أن نستشف مجمل مواد الكتاب في قراءتنا، بل سنقتصر على المادة الأخيرة الموسومة بـ:” التاريخانية والمقدس/ مراجعة لكتاب ” السنّة والإصلاح” لـ” عبد لله العروي” وضمن هذا المراجعة يقدم لنا الدكتور ‘ محمد مزيان’ كتاب (السنّة والإصلاح) قائلا في حق الكتاب :« يبحث كتاب ”السنّة والإصلاح” في تاريخ الإثبات والنفي. فقد تراوحت اختيارات الثقافة العربية بين نفي التاريخ والقبول به..» [1]

ومما تجدر الإشارة إليه في البدء، وضع نبذة موجزة لفضيلة الدكتور ‘محمد مزيان’، هو ناقد أكاديمي مغربي وأستاذ الفلسفة سابقا بكلية القاضي عياض بمراكش ويشتغل الآن أستاذا للفلسفة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، من أهم أعماله ‘ مسألة الذات في الفلسفة الحديثة”، ” الفلسفة وواقعة ” نحن”، ”الجماعة الغامضة: موريس بلانشو (ترجمة)، “مفهوم الزمان: مارتين هايدجر( ترجمة)”، وله عدة مقالات منشورة في مجلات عربية، إضافة إلى مشاركته في عدة ندوات فكرية وطنية ودولية.

يستوقفنا بداية مفهوم المراجعة والتي يقصد بها عملية مركبة شاملة من التقييم والدراسة لعنصر ما من عناصر العمل، وقد تعني إضافة جوهرية للعمل المدرُوس، ومن بين الأسئلة التي تبادرت إلى ذهني وأنا أقرأ الشق الأخير من كتابه ”علامات فلسفية”:

– هل يمكن أن نقرأ ونفهم القرآن بمعزل عن التأويل السني؟

– هل يمكن تجاوز التأويل السني للقرآن، باعتباره تأويلاً مشروطاً بظروف اجتماعية واقتصادية؟.

– ما الذي شكله التأويل السني للقرآن، أهو تفسير لفهم القرآن أم حاجز يقتضي تجاوزه؟

– هل يمكن اعتبار التاريخ نقطة الوصل والفصل بينا كمسلمين عرب وبين السنّة؟

يستهل أستاذنا ‘ محمد مزيان ‘ تقديمه بالقول أن التأويل السنّي للقرآن معطى تاريخي وجد ضمن زمان ومكان تاريخيين، ومن الطبيعي أن يتصف التأويل السنّي للقرآن بكونه ظاهرة تاريخية بامتياز، نشأت في مجتمع ثقافي هلنستي.

ويضيف الدكتور ‘محمد مزيان’ أن التأويل السني للقرآن يضفي على نفسه طابع القداسة أو كمرادف للمقدس(القرآن)، بالرغم من كونه في الأصل معطى تاريخي تأويلي، ومهمة التاريخانية في هذا الشأن هي البحث عن الشروط التاريخية التي كانت وراء ظهور التأويل السني، المشروط بالزمان الذي وضع فيه. وفي هذا الصدد يقول الأستاذ ”محمد مزيان”: « نحن هنا بصدد الكشف عن الشروط المتناهية لما يقدم نفسه باعتباره لا متناهيا، مقدسا. من هذا، لا يخلو الأمر من مجازفة ترافق كل بحث يركب مغامرة اللقاء مع المقدس ومراجعته، لاسيما وأن الفهم السني دأب على تقديم نفسه باعتباره رديفا للمقدس الإسلامي الذي ما يفتأ يكشف عن نفسه بطرق مختلفة من خلال حضوره السوسيولوجي والسياسي القوي إلى حد احتوائه لكل ما هو مدني» [2] ولا ريب إذاً من اعتبار التأويل السني للقرآن نتاجا لجماعة محكومة بمصالح، ومقيد بظروف، حيث أن السنّة مفعول للحدث متناهية وإن تُظهر العكس، إلا أن علاقة السنّة بالقرآن تتمثل في كون السنّة سعت دوما لأن تكون مرادفا للنص المقدس القار، الذي يشكله القرآن، غير أنها ترى في تأويلها للقرآن فهما قطعيا له، أي أن النص السني فاعل للنص القرآني أو هي سلطة تأويلية باستطاعتها التحكم في النص القرآني على الرغم من كونها فرع لا يتحقق إلا بالنص الأصلي الذي هو القرآن، وبالتالي فوجود النص السني رهين بوجود النص القرآني، غير أن النص السني لا يمكن أن يكون هو نفسه النص القرآني أو مرادفا له، فحقيقية النص القرآني متعالية نوعا ما عن العقل البشري.

سعى فضيلة الدكتور ‘محمد مزيان’ رفقة المفكر والمؤرخ المغربي ‘عبد الله العروي’ إلى القول بأنه لابد من مواجهة السنّة وذلك عبر التجذير بالوعي التاريخي لظاهرة القرآن، أي تناول القرآن كظاهرة تاريخية برزت في التاريخ، التاريخ الذي يمكن أن يتحقق بمعزل عن التاريخ الذي التفت عليه السنّة، وعلى نفس المنوال، يقول ” محمد مزيان ”: «.. مقاربة القرآن على خلفية التاريخ بمثابة لقاء مع السنّة، إلا أنه لقاء تحت رحمة التاريخ ومكره» [3] وما يفهم من هذا القول؛ كون التاريخ أولا نقطة التلاقي بالسنّة وثانيا كون التاريخ نقطة مكر للسنّة، إذ نستعين به لفهم السنّة والقرآن باعتبارهما يعبران معا عن ظاهرة المقدس الإسلامي في غمرة التاريخ وفي أوج عطاء الثقافة الإسلامية على المستوى الديني، فالسنّة تقدم القرآن كنص فوق التاريخ، لفرض تأويلها وإن وجد تحت ضرورات تاريخية تؤهلها أنذاك لتكون المجهر الوحيد الذي بواسطة نرى معاني القرآن ونفهمه.

كما ترفض السنّة أي تأويل أخر للقرآن بهدف جعل تأويلها قراءة خالصة مطابقة لروح النص الأصلي، كما تغوص تحت نداء التاريخ لتثبت نفسها كمشروع إلهي بتأويلها المحايد عن الجماعات الأخرى، كما تراهن أنها هي الكفيلة للحفظ على المطلق للمقدس(القرآن)، وذلك لا يتحقق لها إلا عن طريق استعانتها بالرواية الشفوية والقبض على التاريخ الفعلي الذي يأبى لمنطقها الواقعي، وتتبنى السنّة أيضا التقليد والتكرار كمبدئيين، كي تبرهن أن التاريخ مجال ناقص يمكن تشكله، ذلك لتحقيق وإرضاء تأويلها، ضمن الصدد المشار إليه أنفآ يقول الأستاذ ” محمد مزيان ”: « إن السنّة لاتنفلت من قبضة التاريخ تماما، فهو ما يكشف عن انتسابها الاجتماعي وإيديولوجيتها الخاصة » [4]وتبعا لما ورد في القول، يوضح صاحب كتاب(علامات فلسفية) أن السنّة واجهت التاريخ الفعلي بتاريخ الرواية الشفوية كإيديولوجية لجماعة بشرية، جعلت من تأويلها معطى فوق خشبة التاريخ، بالرغم من أنها تعيش في التاريخ وتتنكر له أو قد نقول تنفيه وتصنع لنفسها تاريخاً أخر تُشهر به، إلا أن تأويلها ينصب في صلب التاريخ وضد التاريخ في نفس الوقت.

وعلى العموم، يمكن القول أن الأستاذ ”محمد مزيان” يعتقد ضمن الكتاب المشار إليه، أن السنّة تتجاهل وتنفي الزمن، لتحصره في تكرار لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودون شك يكون تكرارها تكرارا يعاند تقدم الزمن ويجعل منها في كل حقبة كالمجدد الشرعي الوفيّ للمقدس، فبالتقليد تحصر الزمان في عهد الرسول، وبنفس الطريقة تحصر السنّة الحدث في ما تناقلته الرواية الشفوية فقط، والنتيجة حصول تفاوت إيقاع الحياة الذهنية السنّية مع إيقاع الحياة الفعلية السنيّة، والنتيجة تفاوت في ما هو كائن وفي ما مراد تحقيقه.

في مقابل هذا الأفق، يضيف الأستاذ ” محمد مزيان ” قائلا: « تشكل السيرة النبوية نواة الإيديولوجيا الفقهية التي تتكاثف ضمنها الأطروحة السنّية مما يقتضي حفرا في المذاهب الفقهية، حفر يكشف عنها وهي في غمرة التاريخ بوصفه مجالا لصراع المصالح والأهواء…» [5] وما يستفاد من هذا القول؛ ضرورة الكشف عن حقيقة المذاهب الفقهية وربطها بالحقب التاريخية التي ظهرت فيها، باعتبار التاريخ مجال صراع إن لم نقل مجال اصطدام المصالح والأهواء وتضارب الآراء ورفض وفرض تأويلات، بحيث كان مسعى السنّة تخليص المقدس من الشوائب الدنيوية وفرض تأويلها الخاص، وباتباع السنّة قاعدة التكرار والتقليد تنفي التقدم باعتبار هذا الأخير إدراكا لمنطق التاريخ وفهم مجرى التاريخ.

فالتاريخانية كما أشار إليها صاحب كتاب (علامات فلسفية) هي كفينومينولوجيا لظاهرة السنّة التي نكتشف إثرها بأن تشارط السنّة والتخلف هو بمثابة تحصيل حاصل، وهذا ما يساعد السنّة في ضم التاريخ بالإيديولوجية على هامش التاريخ الفعلي الذي يعاندها، إلا أن ما يجعل السنّة تقع في بؤرة الهامش هو مدى نفيها للتاريخ، لكن هذا الهامش يؤكد استمراريتها وشرط بقائها، كما يشكل الحدث/التقدم بالنسبة للسنّة مؤامرة دنيوية ضد المقدس، وهذا الحدث مستوحى من لحظة تعلو على التاريخ، التاريخ الذي كان من المفروض أن يتحرر من قبضتها ويؤكد بقائها.

وقد لاحظ فضيلة الدكتور ”محمد مزيان” رفقة المؤرخ ” عبد الله العروي ” أن الحل يقتضي العودة إلى الأصل والتذكير به، بالرغم من أن كل عودة خالصة إلى أصل خالص، هي عودة تتضمن فهما لاتاريخيا، بحيث أن الذهنية السنّية لا تتوقف عن تسييج ومراقبة المسارات الفكرية الإسلامية والحياة الإنسانية، بل تعتبر كل تأويل خارج نطاقها لا يخدم النص القرآني وتعمل على نفيه، كما تنفي الحدث على الرغم من كون هذا الأخير شرط فعلها الإقصائي وشرط إثباتها، وهذا ما يؤكد أن التاريخ هو الحدث نفسه، وتماشيا لما أورده أستاذنا ”محمد مزيان” عن السنّة وأطوارها، يضيف قائلا: « يغيب عن السنّة أن الانتقاء إغفال للتاريخ كسياق ضروري لسرد الوقائع الإنسانية، سياق لاسبيل إلى تغيره.. » [6] لكن هذا الإغفال التاريخي في حد ذاته لا يترتب عليه، إغفال التاريخ حقيقةً فالتاريخ لا يغفل كما لا يمكن تغيره، إغفال واقصاء السنة لتاريخ لا يتحدد إلا بالتاريخ نفسه، والنفي للحدث/للتقدم من طرف السنّة يوازيه نفيها لكل التأويلات التي تخلفها.

وقد رأى الأستاذ ”محمد مزيان” برفقة الدكتور ” عبد الله العروي” أن نجاحات المعتزلة – التي تفسخت وقضت السنّة عن امتداداتها، معتبرة إياها ظاهرة ثقافية – هي الوجه الآخر لإخفاقات السنّة، بالرغم من أن كل سنّة تتقوى بإخفاقاتها، على النحو الذي عبر عنه العروي في الكتاب المذكور آنفا، ومن ثمة فإن موقف السنّة يسعى لطمس حقيقة كون المجتمع مجال صراع الرغبات وتضارب المصالح، وكذا طمس حقيقة اعتبار التاريخ سياقات ضرورية، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ ”محمد مزيان” في ثنايا كتابه (علامات فلسفية): « إن مكر الموقف السنّي بالتاريخ هو تحت سلطة مكر التاريخ…». [7]وانطلاقا من القول السابق؛ يتضح أن مكر السنّة للتاريخ يوازيه مكر التاريخ للسنّة إن لم نقل يتجاوزها ويتخطاها، إضافة إلى أنه حيثما تسود السنّة يسود التخلف، لأن السنّة إرجاء وتشيع للتاريخ ومن يرجئ التاريخ يتجاوزه ويتخطاه إلى حد تعبير الأستاذ ‘ محمد مزيان’. فالسنّة تعمل كما لو أنها خارج رقعة التاريخ بدراستها للزمن خارج الحدث المرتبط بظروف سوسيولوجيا وسوسيوتاريخية وسوسيواقتصادية بيئية.

وبهذا التقدير، يضيف صاحب كتاب ”علامات فلسفية” قائلا: « ينطلق العروي من الواقع الملموس بدافع المنفعة، لايكتفي بالتمرين العقلي لتحديد المفهوم وتصنيف المذاهب بل يجعل من التاريخانية ضرورة تظل تحت طلب واقعة التخلف …». [8] وما يفهم من هذا القول، مدى رفع العروي راية التاريخانية بدافع الواقعية، حيث تهدف التاريخانيته إلى فهم الظاهرة التاريخية عن طريق وضعها في سياقها التاريخي لإدراك حدودها، ونفس الشيء يجب التعامل به مع السنّة.

وعلى سبيل المجازفة منا، يرى صاحب كتاب ”علامات فلسفية” أن كلما تقدمنا بمحاكمة التاريخ، إلا وتبددت دعاوى السنّة، كما أن الإسلام دين بين أديان وهو محصلة لشرط تاريخي إثر علاقات اجتماعية، وهذا الشرط التاريخي يتمثل في السياق الثقافي الذي يشكل شرطا لحدث الإسلام، كما أدرج الدكتور ”مزيان” القول أن ”عبد الله العروي” حدد القرآن كظاهرة تاريخية يبدأ من الخاص إلى العام، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم- الذي سعى إلى تخليص الأرض من الشر ملازما للرسالة في ما سعى إليه -، إلى عامة الناس.

وختاما فالقرآن إذاً هو ردّة فعل على الفساد المستشري في الأرض، ردّة يسعى من خلالها الرسول إلى استكمال ما بدأه أسلافه من الرسل، وهم بذلك جميعا يستجيبون لنداء سياق عام، سياق التاريخ القديم [9] إضافة إلى اعتبار القرآن بمثابة الصياغة المثلى للتوحيد، برغم كون فكرة التوحيد، لم تقتصر على الدين الإسلامي كدين بل أيضا على الإسلام كدولة، ويكشف لنا صاحب الكتاب أن الوعي التاريخي بالقرآن يقود إلى حقيقة مبدئية، أي السياق التاريخي ووقائع التاريخ، بحيث أن الواقعة التاريخية لا تستكمل دلالتها إلا ضمن السياق العام الذي يحيط بها وبشرطها، إذ يفضي الحكم بأن القرآن كواقعة ميتافيزيقيا يتعذر فهمها باعتبارها لغزا خارقا ضمن سياقها التاريخي، إلى القول أن القرآن هو حكاية شعب تحت قدر التاريخ بوصفه مجالا للنفي والضرورة إلى حد تعبير ”محمد مزيان”.

يرى صاحب كتاب (علامات فلسفية) أن القرآن كأي ظاهرة تاريخية، كلما لحقها وأحاط بها الوعي التاريخي إلا وازدادت غموضا واستشكالا. ولعل خير ما يختم به أستاذنا ”محمد مزيان” مراجعته القول: « إذا كان لا بد من تحديد عام لمنهج العروي نقول إنه المنهج التاريخاني محملا بروح الفلسفة عالية لا تبقي ولا تذر» [10] ، وهذه شهادة أدلى بها أستاذنا ”مزيان” في حق الدكتور ”عبد الله العروي”، فقد أشار إلى أن جل فصول كتاب ”السنّة والإصلاح” تدور حول مسألة هوية القرآن من وجهة قوانين التاريخ، غير أن السؤال الأهم الذي يطرحه كتاب ”السنّة والإصلاح” هو ما هذا الشيء الذي اسمه القرآن؟

كخلاصة تتويجية لقراءتنا، لقد كان مسعى المفكر المغربي ”العروي” حسب أستاذنا ”محمد مزيان”، وضع التأويل السني للقرآن تحت مجهر التاريخانية وفي صلب التاريخ ذلك لإبراز مدى إضفاء التأويل السني عن نفسه طابع القداسة والتعالي، ومدى قابلية تجاوزه باعتباره متناه وغير متعال عن الإنسان وهو تأويل يخص جماعة بشرية تتسم بإيديولوجيا ما، لذلك فمن الضروري إعادة النظر في التأويل السني للقرآن بمعول الوعي التاريخي، واعتبار السنة تجربة تاريخية تأريخ لحقبة زمنية وتخص جماعة بشرية.

وبصريح العبارة لم أفهم مقصد المؤرخ المغربي ”العروي” في كتابة (السنة والإصلاح) حتى قرأت المراجعة التي قام بها فضيلة الدكتور”محمد مزيان” وحينها تبين لي مقصد ”العروي” ومغزى كتابه.

وحده الدكتور ‘ محمد مزيان ‘ من يعلم سر كتابه المحبوب عندنا .. ووحده كتاب ” علامات الفلسفية” من حسم في فك رموز كتاب ”السنة والإصلاح” لي.

الإحالات:

[1]: محمد مزيان، علامات فلسفية: دولوز، فوكو، هايدجر/ التاريخانية والمقدس” مراجعة الكتاب” السنّة والإصلاح” لـ’عبد الله العروي’، فضاء آدم، ص129.

[2]: المصدر السابق، ص111.

[3]: المصدر السابق، ص113.

[4]: المصدر السابق، ص116.

[5]: المصدر السابق، ص121.

[6]: المصدر السابق، ص.128

[7]: المصدر السابق، ص135.

[8]: المصدر السابق، ص140.

[9]: المصدر السابق، ص 150.

[10]: محمد مزيان، علامات فلسفية/دولوز، فوكو، هايدجر، التاريخانية والمقدس” مراجعة الكتاب” السنّة والإصلاح” لـ’عبد الله العروي’، فضاء آدم، ص.129

لحسن وحي – مدينة زاكورة

كاتب مغربي وباحث في الفلسفة

اترك تعليقا